◎寅さんの故郷、葛飾の柴又へ

映画『男はつらいよ』を見たのは、1970年8月に公開された第五作「望郷編」が最初だった。もっとも、この映画を見るために映画館に出掛けたという訳ではなく、今は無き「浅草国際劇場」で演歌の星・藤圭子の初のワンマンショーを観覧することが目的であった。

以前にも記したような記憶があるが、私は自分の部屋には一切、カレンダー以外のものを壁に貼ったことはない。これは今現在も同様で、三方の壁に小さめのカレンダーを掛けてあるだけだ。これも触れたような気がするが、友人の大半は麻田奈美の「リンゴヌード」が貼っており、その他、アイドルの写真やら映画のポスターやら名画のイミテーションやらが壁を賑わせていたが、私の部屋の壁は見事なぐらいすっきりしていた。

唯一の例外が、1969年に『新宿の女』でデビューした藤圭子が白いギターを抱えた大きめのポスターを貼ったことである。これは、彼女のファーストアルバム『演歌の星・藤圭子のすべて』に付属されていたもので、彼女の歌の上手さに”ぞっこん”となってしまっていた私は、自分でも気が付かないうちにそのポスターをもっとも見やすい場所に貼っていたのだった。

その後、『女のブルース』「圭子の夢は夜ひらく』と大ヒット曲を立て続けにリリースした藤圭子は、70年に先に挙げた浅草国際劇場でワンマンショーを開催することになったのである。私はそのプラチナチケットをもって浅草まで出掛け、今か今かと藤圭子の登場を待っていたのだが、なんとショーはすぐに始まらず、その前座として『男はつらいよ・望郷編』が放映されたのであった。

渥美清主演のこのドラマはフジテレビで放送されており、家族は笑い転げながらそれを見ていたが、私はほとんど無関心で、一、二作程度をちらりと見ただけですぐに茶の間を離れ、漫画を見ていたのであった。

『男がつらいよ』が映画になっていたのは知っていたが全く関心はなかったので、ショーの前につまらない映画を見せられることに大いなる不満を抱いた。しかし、他にすることがないので致し方なくスクリーンを見ているうちに次第に映像に引き込まれ、遂には、スクリーンと自分自身とが同化し、車寅次郎は私自身であるという認識を抱くまでに至ったのである。

もちろん、藤圭子のショーには感激したが、私には藤圭子の姿よりも渥美清の存在ののほうが心により強く響き、以来、場末の映画館を探しては『男はつらいよ』の過去の作品を見て歩くようになったのである。並行して、時を経ずに藤圭子のポスターは壁から外され、すぐに行方不明となり、私の部屋の壁は再び、殺風景さを取り戻したのであった。

寅さんの存在は私の写し鏡のように思えた。帰るところがあるにもかかわらず、あたかもデラシネ(根無し草)のようにあちこちを放浪するところが、である。先に象潟のところで触れたように、私には放浪癖があった。というより、今でもその癖は持ち合わせたままなのだが。

また、『男はつらいよ』では日本各地の「名所」が出てくるので、その点も私の旅には大いに参考になった。青森の鯵ヶ沢、秋田の鹿角、長野の奈良井、木曽福島、山形の寒河江、京都の伊根、岡山の備中高梁、島根の津和野、広島の因島など、この映画で取り上げられた場所に行きたくなった、あるいは再び訪れてみたというところが数多くある。今こうして、寅さんが訪ねた場所を検索してみると、今一度、出掛けてみたくなるような場所がいくつもあるのだ。

新橋駅近くにあった松竹系の映画館ではよく「寅さん祭り」といって、『男はつらいよ』の三本立てを開催していた。そんなこんなで同じ作品を何度見たかは数え切れない。もちろん、テレビ放映された時も時間があるときは見ていた。

と言いながらも、49作をすべて見たわけではなく、渥美清が老いて、諏訪満男(吉岡秀隆)と及川泉(後藤久美子)の恋愛話が中心になってきた第42作辺りから興味が薄れてきたため、最後の数作は一度も見ていない。

マドンナとして登場した女優も数多いが、やはり、吉永小百合、浅丘ルリ子、大原麗子がベストスリーだと思える。また、車竜造(おいちゃん)は、森川信、松村達雄、下条正巳と変遷するが、おいちゃんとしての存在感は森川信がダントツで、松村、下条の順で落ちていった。

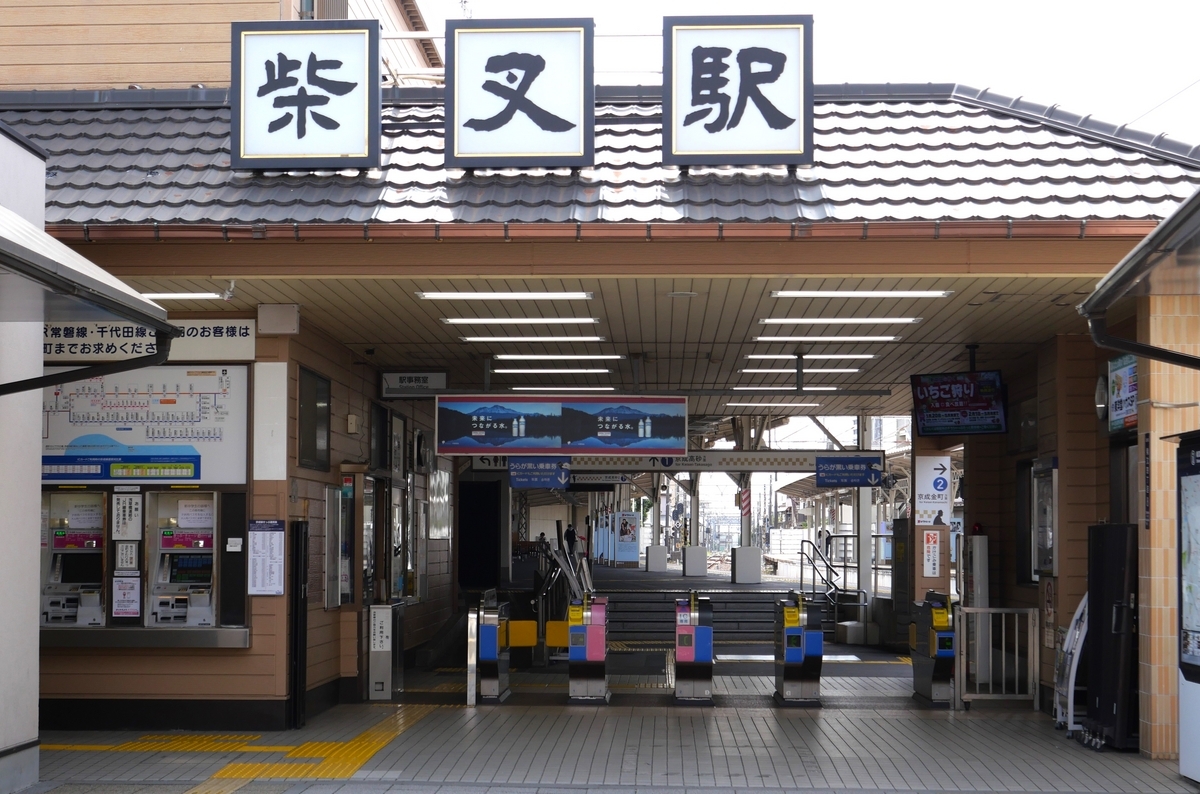

舞台となった柴又には今まで3度訪れ、今回が4度目だった。京成電鉄で出掛けたのは最初だけで、今回を含め、あとの3回は車利用だった。映画の雰囲気を味わうのならば面倒でも電車を利用すべきだろうと思う。柴又駅は寅さんとさくらとの別れの場面では欠かせない存在なのだ。

写真に挙げたように、駅前広場には、去ってゆく寅さんと、寂しそうに見送るさくらの像が置かれていた。両者は適度な距離を保つように設置されていた。この距離の取り方はなかなか秀逸に思われた。

寅さん・さくら像のすぐ後ろ側には、やや風変わりなお土産店があった。店主らしきおばさんに存在感があり、かつ、私が最も苦手とするタイプだと思われたので近づくことが躊躇われた。というより実際、そのおばさんが別の客を相手にしていることをいいことに、やや遠めの位置から店の姿を撮影した。

「金のうんこ」は初め「金のうこん」だと思ったが、何度見ても「金のうんこ」だった。どんな商品なのか相当に気になったのだが、あまり近づくと店のおばさんから声を掛けられると大変なことになりそうだと思われたので、撮影終了後は、早々にこの場を立ち去った。

それにしても、「金のうんこ」と堂々と表示できる度胸には敬意を表したいが、とはいえ、お近づきにはなりなくないので、すぐに立ち去ったことは正解だったと思われた。

「金のうんこ」の店の脇から帝釈天の参道が始まるが、しばらくは店は少なく、寅さんの映画でよく登場する商店街は、約40m先に見える「柴又街道」を越えた場所から始まる。

写真が、映画でよく登場し、寅さんの実家の草団子屋の「とらや」(のちには「くるまや」となる)がある賑やかな参道となる。

映画の撮影に使われたのは写真の「高木屋老舗」ではないが、この店の内部が寅さんの実家の姿のモデルになっている。撮影の際には、この店に出演者が待機したり、衣装や小物、撮影器具が置かれたりしていたとのことだ。

この参道を150mほど歩くと、写真の「二天門」に出る。佐藤蛾次郎が演じる寺男の源ちゃん(源吉、源公)が、この山門の周りで子供たちと遊んだり、寅さんに追い掛け回されたりする場面が映画にはよく登場した。

二天門とは、四天王のうち、南方守護の「増長天」と西方守護の「広目天」が納められているいるからで、残りの二天(持国天と多聞天)は帝釈堂の内部に安置されている。

二天門のすぐ北側には写真の「大鐘楼堂」がある。意外に新しく、1955年(昭和30年)に造営されたとのこと。ということは、私よりも若いお堂なのである。

ちなみに、二天門は1896年(明治29年)に、十四世の日孝上人のときに造営されている。

柴又帝釈天は経栄山題経寺という山号をもつ日蓮宗の寺院で、1629年、下総中山法華寺第十九世の禅那院日忠上人によって開基され、次の題経院日栄によって開山された。

本尊は、日蓮上人が御親刻したと言い伝えがある帝釈天。長さ二尺五寸、幅一尺、厚さ5分の板で、片面の中央には南無妙法蓮華経、その両脇に経文が書かれ、もう片面には帝釈天の姿が彫られている(そうだ)。

帝釈天とは、バラモン教(インドラ)やヒンズー教、ゾロアスター教の神で、軍神、武勇神として十二天のひとつとして東方を守る存在と考えられてきたが、のちには梵天とともに仏法を保護する神とされるようになった。

この帝釈天が彫られた板は一時、行方不明となっていたが、第九世の日敬上人がお堂の中から発見し、その後は大切に守られてきた。そうした経緯もあって、題経寺と呼ばれるよりも柴又帝釈天と言われることがほとんどだ。

ただ、映画『男はつらいよ』のなかで寅さんは、笠智衆演じる日奏上人(御前様)を「題経寺の和尚」ときちんと呼んでいる。

それはともかく、帝釈天は須弥山の山頂にある忉利天(とうりてん)の喜見城に住んでいることになっているので、柴又帝釈天にも、帝釈堂の裏手に喜見城が造営されている。

帝釈堂の右隣に題経寺の本堂があるが、写真のようにここをお参りする人はほとんどいない。

ましてや、写真の釈迦堂などは見向きもされない。

柴又帝釈天のすぐ北側には、写真の「金町浄水場」がある。江戸川から取水し浄化して水道水として供給している。かつては「日本一まずい水」と言われたほどカビ臭い水だったが、現在は高度処理が進んだこと、水道水のネットワーク化によって多摩川の水などもブレンドされるようになったことで、この辺りの水道水もかなり飲めるようになったそうだ。

もっとも、多摩川水系では現在、有機フッ素化合物の混入が年々、非道くなっているため、多摩川の水だから、地下水をブレンドしているから、などの理屈は成り立たなくなっているのが現状だ。

なんとか、帝釈天や弁天様にお出まし願って、水道水の浄化の徹底をお願いしたい。

◎柴又公園と矢切の渡し

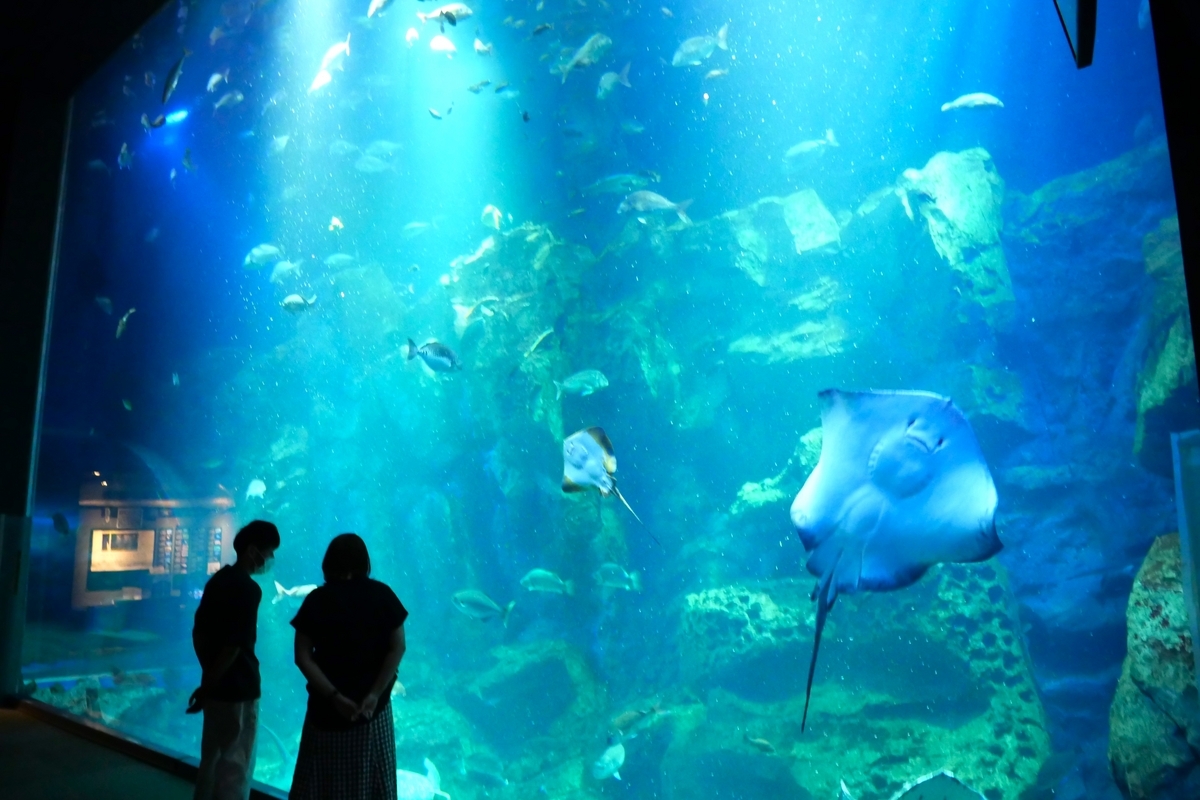

柴又公園は、江戸川の土手上を走る都道451号の西側にある「山本亭」と「寅さん記念館」、それに江戸川の右岸河川敷に整備された広場からなる。山本亭は木造2階建ての建物と日本庭園からなり、寅さん記念館は『男はつらいよ』のすべてが分かる資料館であるが、前者は特に外から眺めただけで中には入らなかったし、『男はつらいよ』はほとんどの作品を見ているし、中には10回ほど見直している作品すらあるので、あえて解説を受ける意義を感じなかったので立ち寄ることはしなかった。

一方、河川敷のほうはよく整備されたチューリップをメインにした花壇や、寅さんファミリーが遊んだ野球場、それに、小説『野菊の墓』や演歌でよく知られた「矢切の渡し」がある場所なので、結構時間を掛けて散策するつもりでいた。

公園内には数多くのチューリップが満開を迎えていたが、この花たちは新潟県五泉市から寄贈されたものとのことだ。五泉市と言えばボタン栽培でよく知られているが、チューリップも栽培品種のひとつで、この町のチューリップ祭りは全国的な知名度がある。

公園からは写真のように、スカイツリーがよく見える。先般、NHKで「プロジェクトX」が再開されたが、その第一回目はこのスカイツリー建設にまつわる話が取り上げられていた。番組構成もなかなか見ごたえのあるものだったが、この番組の良さはなんといっても中島みゆきの歌で、『地上の星』もエンディングの『ヘッドライト・テールライト』も番組内容にふさわしいものだ。とりわけ『地上の星」はこの番組のために創られたもので、無名の人々の目に見えない活躍を見事に表現している。

番組の80%は、中島みゆきの歌が貢献しているのだ。

この公園に来た理由の一つは、写真の「矢切の渡し」に触れるためだった。もちろん、私の興味は演歌のほうではなく、小説のほうだ。

伊藤佐千夫の『野菊の墓』でこの「矢切の渡し」が絶妙な形で登場する。そのこともあり、私は松戸市下矢切にある「野菊の墓文学碑」へ、この渡し船を利用して、松戸側の舟着き場から1キロほど歩いて出掛ける心づもりであった。

ところが、私が船の到着をまって渡し船を撮影しようとしたところ、若い船頭が「写真を撮るな!」と怒鳴り、写真にあるように私を睨みつけていた。そのことで、私はこの渡し舟への思いはいっぺんに冷めてしまい、利用することを止めたのだった。

『野菊の墓』に対する私の思いにはまったく変化はないが、矢切の渡しに対する心象は著しく悪化した。

◎都立水元公園~見どころ満載

帝釈天から北へ3キロほどのところにある都内では唯一、水郷の景観を有する公園として知られる都立水元公園へ出かけた。ここは1965年4月に開園され、面積はなんと97万平米もある。

ここは江戸時代に徳川吉宗の命で、中川の支流である大場川の一部を堰き止めて造られた用水池で、周囲の村の水源となった。そのことからこの用水池は「水元」と呼ばれるようになったとのこと。

この用水池は「小合溜」と言い、その周囲にはバードサンチュアリー、バーべキュー広場、ポプラ並木、メタセコイアの林、冒険広場、ドッグラン、水辺の生きもの館、金魚展示場、ヒガンバナの丘など数多くの施設がある。

中央入口のすぐ前には写真の「水元大橋」がある。水路が蛇行しているため行き来しやすいように造られたもので、小さいながら意外に目立ち、この公園のランドマークになっている。

対岸にも大きな広場があるが、そちらは「みさと公園」(埼玉県営)の名がつけられており、埼玉県三郷市に属している。そちらに行くには相当に遠回りする必要があるので、車でぐるりと小合浦を回って、みさと公園の駐車場を利用するのが便利である。

写真の「内溜」は釣り堀として開放されているようで、かなりの数の人が竿を出していた。釣り方を見ている限り、ヘラブナ狙いと思われたが、見学中には誰も竿を曲げていなかったため、獲物に関しては不明だ。もしかしたら、魚よりも人の数のほうが多いのかもしれない。

淡水魚は持ち帰って食する人は滅多にいないので、おそらく、再放流されているので魚の警戒心は極限まで高まっているので、なかなかハリ掛かりに至ることがないようだ。だからこそ、釣りは面白いのであるが。

チューリップが多く飾ってあった花壇の近くでは、珍しい鳥を手にしている人がいた。結構多くの人が興味深くその姿を見物していたので、私もその輪に加わった。そして、許可をいただいて写真撮影を行なった。

この鳥は「ワシミミズク」という種類だそうで、フクロウのような顔つきと耳の羽角が特徴的だ。飼い主にはよく懐いているようだが、この鳥の別名は「夜の猛禽」と言って、日中は大人しいが、夜になると狩りをおこなう(もちろん自然界では)そうだ。視覚が非常に優れているために、僅かな光があれば獲物を見つけることができるらしい。

このようにペットとして飼育する人は少なからずいるらしいが、価格は50から100万円程度もするらしい。平均寿命は20から30年で、中には50年も生きる個体もいるそうなので、飼う人も相当に根気が必要だろう。

この公園で一番見たかったのは、メタセコイアの林で、ワシミミズクを観察したあとにその林に向かった。

途中には写真のような湿地帯があり、ここには貴重な動植物が保護されているらしい。単なる遊び場ではないところが、この公園の魅力である、と思った。

メタセコイアは白亜紀から古第三紀には北半球に広く分布していたが、約80万年前に気候変動で絶滅したと考えられていた。しかし、中国南西部に生き残っていることが分かり「生きている化石」と呼ばれるようになった。

ヒノキ科(スギ科とも)メタセコイア属の落葉高木で、成長が早く、一年で1から1.5mも成長する。樹高は50mに達するものも珍しくなく、中国には115mに成長したものもあると言われている。

日本には1950年にアメリカで育成された苗が100本入り、それから全国各地に植えられるようになった。私がこの木を知ったのは小学生の時で、私が通っていた学校にも1本のメタセコイアがあると、教師が自慢していたのを記憶している。

ひとつ上の写真のように、普通の光で撮影すると何の変哲のない木に見えることから、私はド逆光でこの林を写してみた。すると、ただのスギのように思えた「生きている化石」が、長い年月を経て生き残った樹木のように見えた。

なお、メタセコイアの苗木は1本500円程度で入手できる。ただ、先述したように成長スピードがものすごく速いので、狭い庭に植えたためしには数年後、周囲の家から苦情が殺到することは間違いなしである。

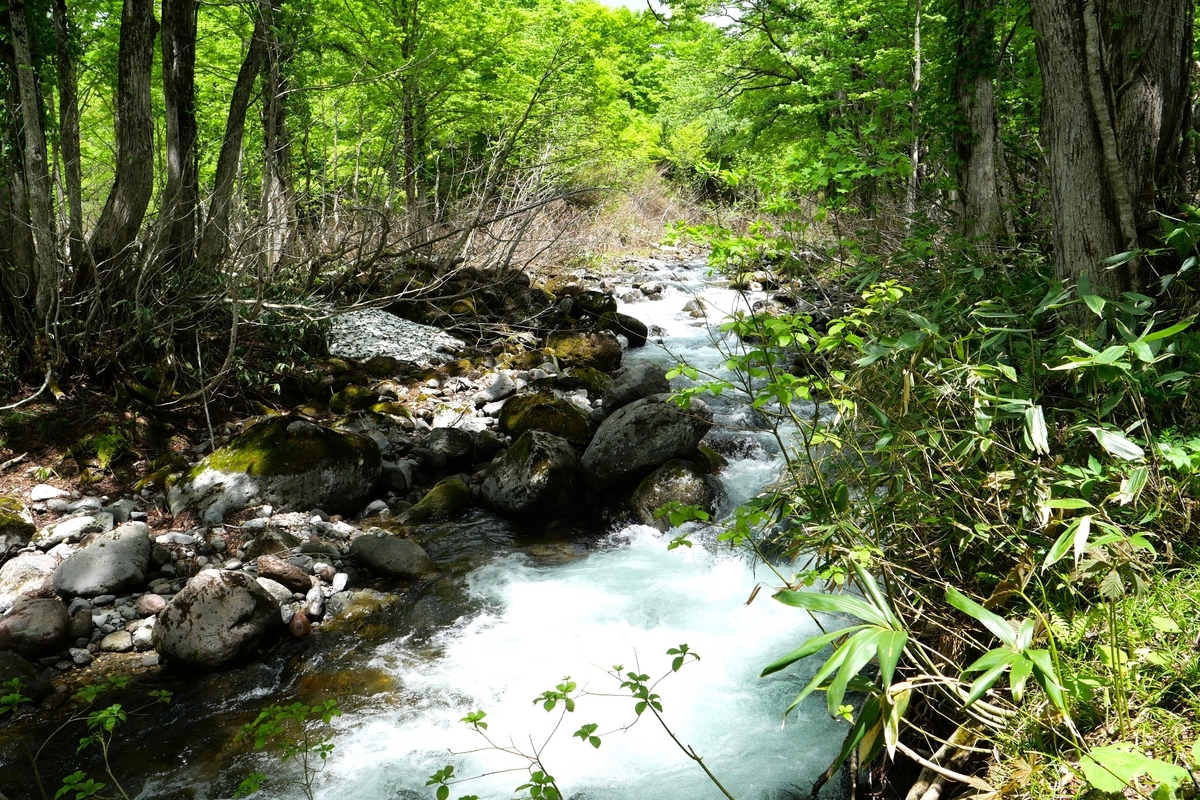

公園内には、写真のような小川も流れている。ここにはクチボソやタイリクバラタナゴが生息しており、小物釣り師が結構な数、竿を出していた。タナゴ釣りの場合、他の魚とは異なり、小さいサイズのものを数釣ることが誉れになる。そのため、写真の人のように極細の短竿で狙うことになる。高木のメタセコイア、小さいほど珍重されるタナゴ。それらが同居しているのがこの水元公園なのである。

今回はまだまだ広大な公園の十分の一ほどしか探訪できなかったので、いずれ機会を見て再訪してみたい。そう思わせるほど、魅力と変化に富んだ場所ではあった。

草加の地名を聞くとすぐに思い起こすのは「草加せんべい」で、その硬めの歯ごたえは、いかにも”せんべいの味”(実際、せんべいなので)で、せいべいといえば「草加せんべい」がすぐに連想される。現在でこそ、無数のせんべいが発売されているようだが、私にとっては今でも、せんべいと言えば「草加せんべい」でなくてはならないのである。

次に、草加と言えば、1960年代の前半に生きた人にとっては「草加次郎」を思い起こすかもしれない。数々の事件を起こしながら未だに犯人が特定されていないという、こんなことで誉めてはいけないのだが、犯罪者としては「理想的」な生き方をしたのかもしれない。もっとも、本心では逮捕されることを望んでいた可能性は否定できない。

ただ私は、15歳の末に『おくのほそ道』を知ってからは、草加の名を聞くと松尾芭蕉が旅の最初に泊まった宿が存在する(実際には春日部だったのだが)場所と反応するようになった。

そんな草加だが、実は、実際に草加に出掛けたのは今回が初めてである。実際に芭蕉が歩いたとされる日光街道には「草加松原」が綾瀬川沿いに1.5キロほど整備されているとのことだったので、元禄二年(1689年)の時代に戻って、私もその道を辿ってみたいと考えたのである。

もっとも、最初に訪れたのはひとつ上の写真にある「草加せんべい発祥の地」の碑であったが。

写真は、その碑のすぐ近くにあったせんべい店で購入したもので、すぐその場で食してみたが、味の記憶は全く蘇らなかったものの、その歯ごたえは、確かに草加せんべいのそれであった。

綾瀬川の右岸に「旧日光街道」があり、草加松原のある左岸側に、写真の「まつばら綾瀬川公園」があり、私が出掛けた時は、しだれ桜が満開を迎えていた。この桜は役所にあった桜から枝を切って苗を作り、それを公園内に移植したものであり、草加で生まれ育った桜なので、「そうか桜」と命名されている。

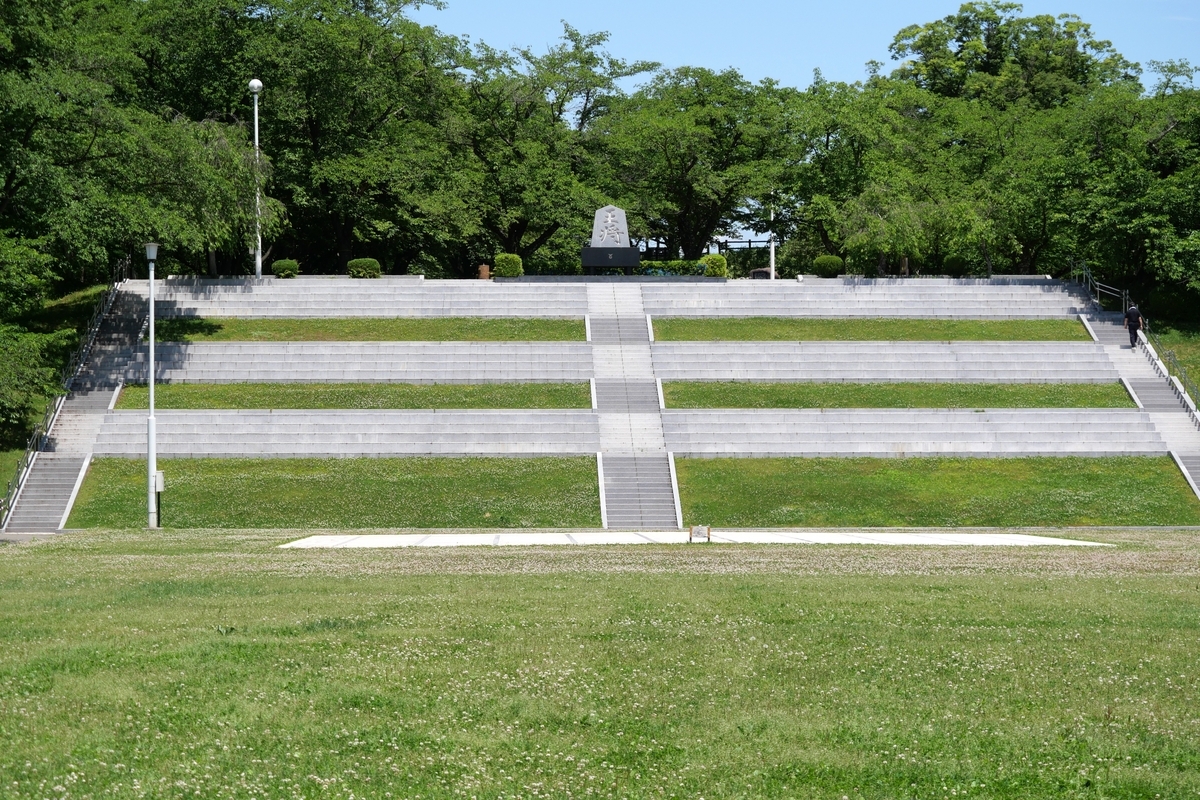

写真は、公園を川の右岸側から見たもので、園内には散策路やスポーツ広場が整備されている。

旧日光街道は、並行して走る県道49号線(足立越谷線)の東側にある。かつては旧日光街道が県道として利用されていたが、芭蕉が歩いた道であり、かつ、古くから道の両脇には松並木が続いていたことから、「草加松原」として遊歩道を造り、その隣に県道を整備した。このため、かなり広い遊歩道が出来上がり、芭蕉の旅を連想させるには効果的な道となっている。

町の中心部に近い場所にあるため、比較的交通量の多い道路が49号線と交差している。綾瀬川公園に近い場所にある道としては、南側に「草加流山線」(県道29号線)、北側には「松原文化通り」(県道403号線)がある。

もちろん、交差点には横断歩道があるが、折角の散策路が横断歩道で途切れてしまうのは味気ないと考えたのか、写真のような歩道橋が設置されている。しかも、変哲のない歩道橋ではなく、江戸時代の木製の橋を連想されるような姿に造られている。ただし、木製ではなく金属製であるのが少々、残念ではあるが、管理の面を考えれば致し方ないだろう。

この南側の歩道橋は「矢立橋」と名付けられている。これは、『おくのほそ道』の「旅立ち」の項から引用したものである。

行春や 鳥啼魚の 目は泪

これを矢立の初として、行道なおすすまず。

この文章から「矢立」という言葉を借りて、矢立橋と名付けたのである。

私はあえて横断歩道を利用せず、矢立橋と名付けられた歩道橋を渡って、旧日光街道を北へ進んだのである。

現在は松並木の中に遊歩道があるが、1982年まではこの並木の中を日光街道(県道49号線の上り車線があったそうだが、85年からは上り車線も並木の西側に移り、遊歩道として整備されて現在に至っている。

松並木は17世紀に始まったという説があるが、現実には1792年に1230本の松が植えられたという説が一般的になっている。それゆえ、芭蕉がここを歩いたときは、今のような松並木があった蓋然性は低い。ただし、松並木自体はどの街道にもよくあるものなので、ここに松が全くなかったということも考えられない。

モータリゼーションの進展で松は枯れ、松の数は60本程度まで減少したらしい。そこで地元の有志が松並木保存会を結成して植樹を行い、現在では600本以上の松が残されており、かなり見ごたえのある景観が展開されている。

1987年には「日本の道100選」に選ばれ、2014年には「おくのほそ道の風景草加松原」として国の名勝に指定されている。

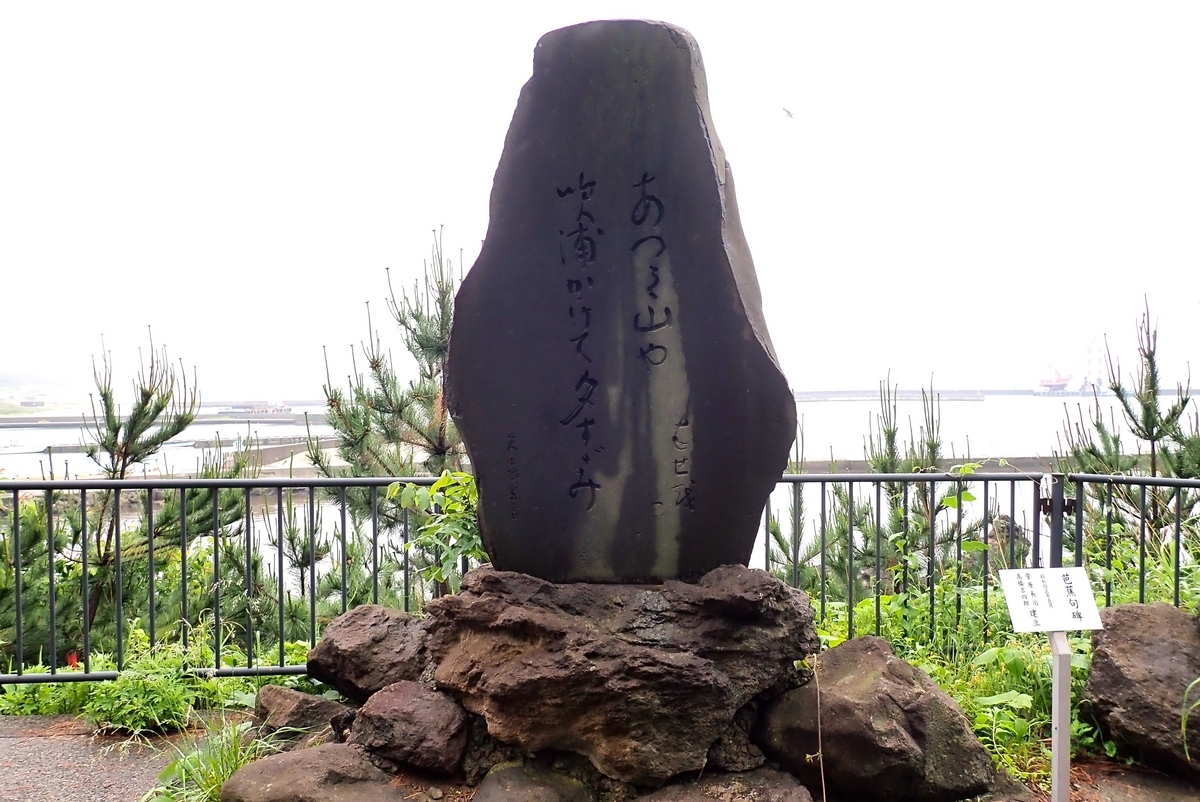

写真の石碑は、そのことを記念して建てられたものであり、日本文化研究家として優れた業績を残した故ドナルド・キーン氏の書として、そのことが記されている。

ドナルド・キーン氏の記念植樹の松と、『おくのほそ道』の発端の部分が書かれた石碑が置かれていた。

その先には、先の「矢立橋」と同様、歩道橋として「百代橋」が設置されていた。こちらも矢立橋同様に鉄骨で組まれているが、木橋のような風采に見て取れる。下を通る道がやや狭いこともあって、矢立橋よりはやや小ぶりである。

「百代橋」の名は、もちろん『おくのほそ道』の発端にある「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人なり」から付けられたものである。

百代橋の上から、旧日光街道(現在は遊歩道)を望んだ。もちろん、芭蕉はこの橋を歩いたわけではないが、こうして芭蕉が進んでいった奥州方向を眺めてみると、この先で芭蕉が出会った数々の邂逅や苦難が偲ばれる。

ここにも石碑があった。文字はかなり薄くなっていたことから、何を記してあるのかはっきりとは分からなかった。草加にある碑だけに、『おくのほそ道』の草加の項である蓋然性は高いのだけれど。

草加は旧日光街道の第2番目の宿場があったところで、写真の芭蕉像や望楼があるところあたりが宿場の中心地だったらしい。

『おくのほそ道』の「草加」の項には、「奥州長途の行脚、只かりそめに思ひたちて、呉天に白髪の恨を重ぬといえ共、耳にふれていまだめに見ぬさかひ、若生きて帰らばと、定なき頼の末をかけ、其日漸(やうやう)早加と云宿にたどり着きにけり。」とあり、旅の初日に草加に宿泊したと記してある。

しかし、1943年に発見された『曾良旅日記』によれば、この日は粕壁(春日部)に宿泊したと記されている。この日記によって芭蕉の旅程が明らかになったことにより、『おくのほそ道』には相当分、虚実が入り混じっていることが判明している。

芭蕉はこの旅の五年後に死去しているが、彼は死の床につくまでこの作品に手を入れていたことが分かっている。それゆえ、『おくのほそ道』は単なる旅日記ではなく、かれが全人生をかけた創作物であると考えるほうが得心できるのである。

第109回で「立石寺」に触れた時にも述べたように、「閑さや……」の句もセミの種類を議論するなど愚かな行為というほかはなく、芭蕉の心にはそう感じられたのだと、この作品を味わうべきである。

写真の「曾良像」は芭蕉像とは少し離れたところに建っていた。これはやや残念なことであり、是非とも芭蕉像の近くに移転していただきたいと強く願っている次第だ。

草加は宿場町として栄えたが、当然のごとく、ここには多くの荷物が綾瀬川を道筋として運ばれてきた。写真の手前側はその旧荷札場を再建したものであり、その向こうに見える小さな建物は「草加宿芭蕉庵」というお休み処で、各種資料だけでなく売店もあり、草加せんべいも売られている。

その先に見える丸い橋が矢立橋で、こうしてやや遠めに見ると、草加松原にマッチした丸橋になっている。木製でないのはやや残念ではあるけれど。